Le fragranze dall’aria antica non riempiono soltanto i flaconi: negli ultimi trent’anni hanno colonizzato l’immaginario di chi cerca, dentro una boccetta, la sensazione di avere tra le mani un pezzo di passato. È un fenomeno nato molto prima delle campagne nostalgia di oggi, eppure la sua traiettoria – un po’ tortuosa, un po’ romanzesca – racconta più di ogni indagine di mercato quanto conti, per il profumo, la forza di una buona storia radicata in un luogo preciso.

La prima a fissare il canovaccio fu la leggenda del certosino di Colonia: l’8 ottobre 1792, secondo l’incisione sul vetro, un monaco consegnò a Wilhelm Mülhens la ricetta segreta di un’“aqua mirabilis” miracolosa. Nacque così la 4711, venduta come rimedio interno ed esterno, con data e manoscritto a garanzia dell’autenticità. Col passare degli anni la stessa formula, modernizzata dall’italiano Jean-Marie Farina, traslocò a Parigi e smise di essere farmacia per diventare accessorio di corte: l’Eau de Cologne entrò nei salotti europei con l’allure di un souvenir mediterraneo certificato dal 1806.

Nell’Ottocento la narrazione rimase quasi artigianale. A New York, la farmacia C.O. Bigelow – fondata nel 1838 – trasformò vasi vittoriani e ricette alla rosa in arredo identitario, rivendicando il titolo di “oldest apothecary in America” e stringendo un patto di fiducia con i clienti del Greenwich Village. L’eco di quelle storie, però, restò confinata nei quartieri finché il mercato non cominciò a stancarsi dei blockbuster sintetici del dopoguerra. Bisognava trovare un lessico che parlasse di naturalità senza rinunciare al sogno.

La scintilla scoccò a Firenze, città che da secoli custodiva l’Officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella. Quando l’ingegnere Eugenio Alphandery ne rilevò la gestione nel 1989, la spezieria era un gioiello un po’ in ombra; ma dopo alcuni anni il negozio si vestì di etichette neoclassiche e, grazie al distributore new-yorkese LAFCO, aprì nel 1998 una boutique monomarca a Tribeca, la prima fuori Italia. Proprio in quei mesi il consumatore statunitense stava scoprendo il fascino dell’“apothecary heritage”: le storie di ricette medievali e conventi toscani, fino ad allora patrimonio di viaggiatori curiosi, diventavano improvvisamente materia di export.

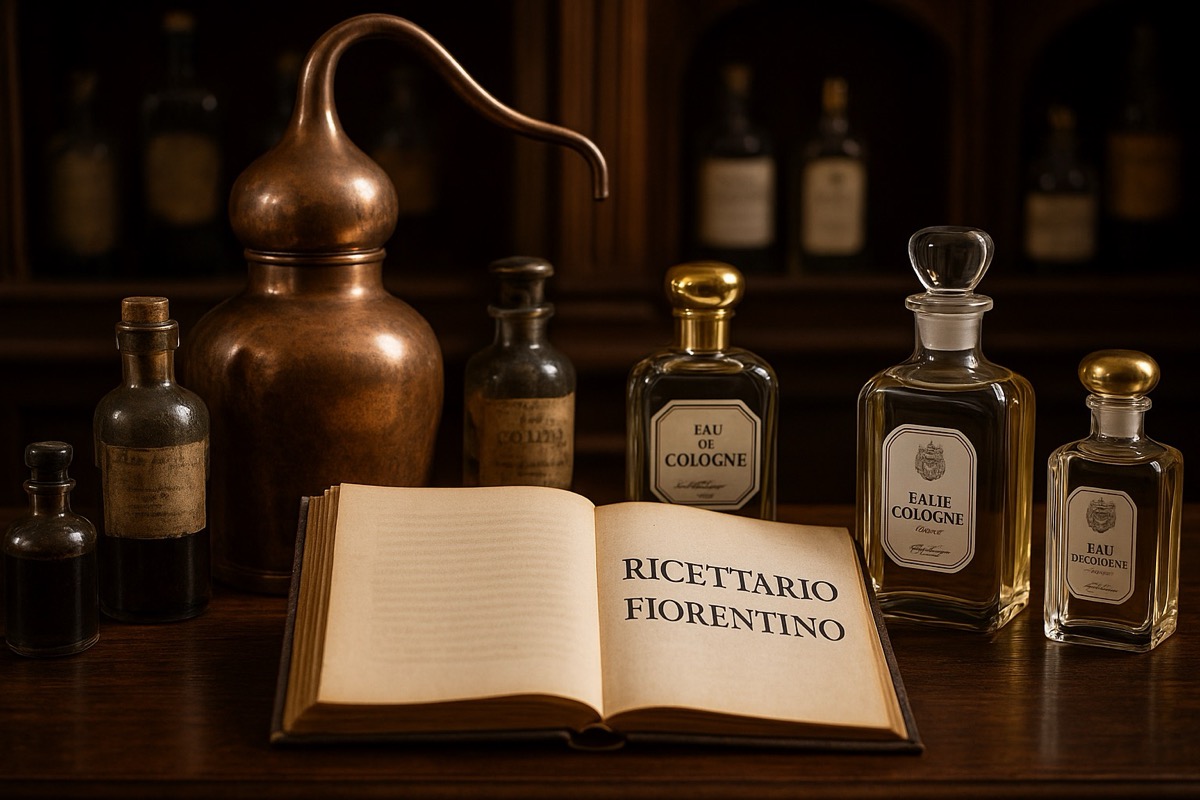

Alcuni anni prima, nel 1992, sempre a Firenze era arrivato sugli scaffali un altro segnale di cambiamento: la linea “Gli Speziali Fiorentini”, firmata da Gianni Cresci per l’azienda erboristica Derbe. Flaconi essenziali, prezzo popolare e, sul cartoncino, la citazione esplicita del Ricettario Fiorentino del 1498. Era la prima volta che un prodotto destinato alle erboristerie invocava per nome la farmacopea quattrocentesca stampata dall’Arte dei Medici e Speziali, trasformando un testo d’archivio in argomento di vendita quotidiana. Non c’era lusso, soltanto l’intuizione che la filologia potesse parlare a tutti. La diffusione capillare di quella linea rese familiare la parola “speziale” ben oltre i confini del centro storico.

Quando Santa Maria Novella inaugurò – nel 2006 – il percorso museale dentro i saloni barocchi di via della Scala, il pubblico era ormai pronto a pagare un biglietto per “visitare il profumo”, perché l’idea che una fragranza potesse nascere da un documento antico era già passata attraverso prodotti più accessibili. Nel frattempo un’altra farmacia fiorentina, la SS. Annunziata, aveva messo la data “1561” sull’etichetta della propria linea cosmetica industriale, mentre in Francia Ramdane Touhami rilanciava nel 2014 Buly 1803 allestendo boiserie Secondo Impero intorno a formule napoleoniche. Ogni marchio rivendicava non solo la ricetta, ma anche l’appartenenza territoriale: Colonia per 4711, Firenze per Santa Maria Novella, Parigi per Buly. Il luogo diventava garanzia tanto quanto la pergamena.

Oggi gli analisti parlano di trend “Apothecary Lab”: packaging austero, vetri ambrati, font ottocenteschi, marketing che promette sostenibilità e radici scientifiche insieme. L’ultima fotografia della società di ricerca Mintoiro, datata 2023, presenta questo archetipo come risposta alla fame di autenticità dei consumatori post-pandemia. In un decennio in cui le grandi multinazionali investono in spezierie storiche e i duty-free ricostruiscono pareti di legno scuro fra i travel retail, la storia – o meglio: la prova documentale della storia – è diventata moneta sonante.

Ogni marchio rivendica un monopolio sul passato: Santa Maria Novella pubblica online gli statuti originali; 4711 racconta la vicenda del monaco cartesiano; la parigina Buly insiste sul 1803. A fare la differenza, forse, è la coerenza con cui ciascuno collega la ricetta al territorio. È qui che emerge l’importanza di Firenze, non solo per il patrimonio conventuale, ma per avere esportato, con operazioni diverse e complementari, un linguaggio filologico che dal 1992 in poi ha reso l’heritage una chiave leggera, amichevole, perfino pop.

Guardando la linea del tempo, la successione è eloquente: il passato che nel 1792 era un messaggio inciso su vetro oggi muove voli intercontinentali e fondi d’investimento; e nella traiettoria che lega il certosino di Colonia ai concept-store di Tokyo, il ruolo delle collezioni fiorentine – dai flaconi elitari di via della Scala fino ai profumi da erboristeria che citano un ricettario del Quattrocento – dimostra che la storia funziona davvero solo quando riesce a parlare a tutti, senza perdere l’accento del luogo in cui è nata.

L'illustrazione utilizzata per questo articolo è generica e AI-generated; uso libero per finalità editoriali e commerciali.